Trotz Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht wird Weltraumbergbau zunehmend intensiver diskutiert. Wir geben einen Überblick über die Lage.

Bereits im Jahr 1898 thematisierte Garrett P. Serviss in seinem Science-Fiction-Roman „Edison’s Conquest of Mars“ die Nutzbarmachung von Asteroiden. Damals noch reine Fiktion, rückt die Idee des Asteroidenbergbaus heute immer näher an die Wirklichkeit heran. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff und welche Motivation treiben die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich an?

Rohstoffgewinnung von Asteroiden: Die Goldgruben im Weltall

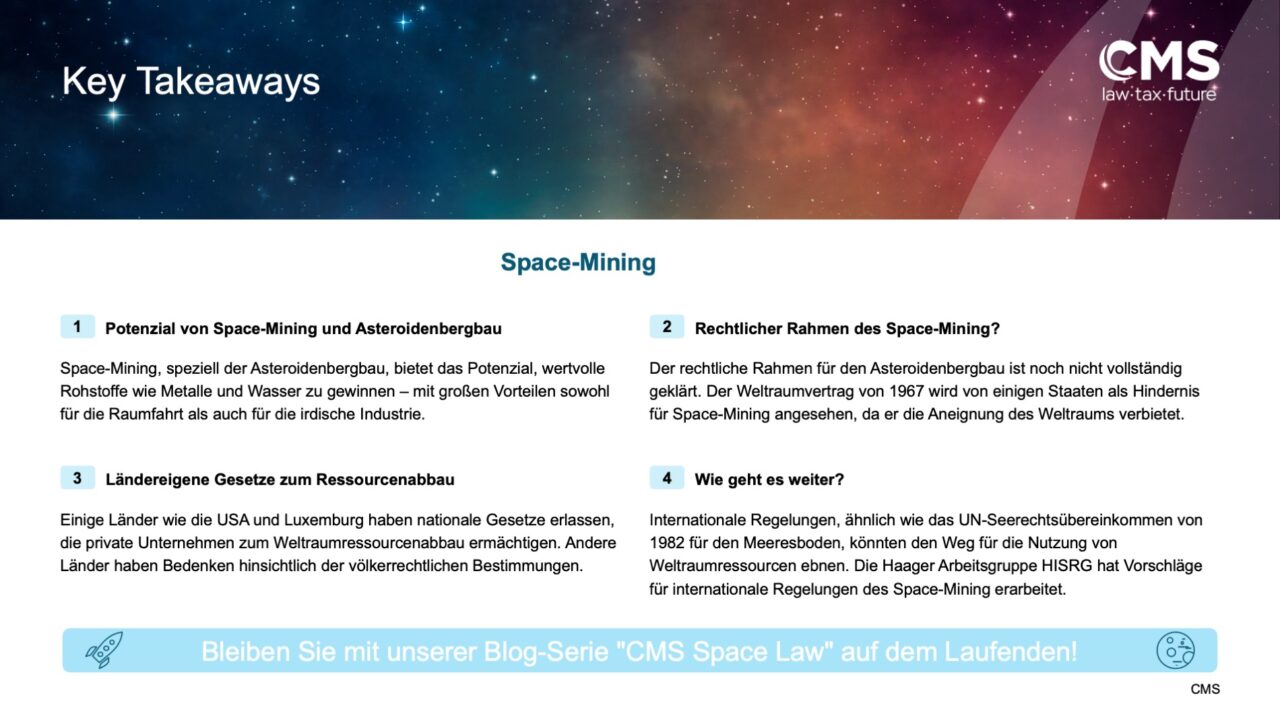

Space-Mining bezeichnet die Gewinnung von Rohstoffen aus dem Weltraum. Asteroidenbergbau ist dabei ein Bereich des Space-Mining, der sich speziell mit der Extraktion seltener Ressourcen von Asteroiden beschäftigt. Diese felsigen Himmelskörper bieten ein enormes Potenzial an wertvollen Rohstoffen wie Metallen, Seltenerden und sogar Wasser, das für zukünftige Raumfahrtmissionen von unschätzbarem Wert sein könnte. Der Bedarf der Weltbevölkerung an metallischen Rohstoffen könnte nach Schätzungen über Jahrzehnte hinweg mit nur einem Asteroiden gedeckt werden, der einen Durchmesser von einem Kilometer besitzt.

Die Motivation für den Asteroidenbergbau ist vielfältig. Einerseits bietet er die Chance, die langfristige Versorgungssicherheit für zukünftige Raumfahrtmissionen zu gewährleisten, indem er eine unabhängige Quelle für die lebenswichtige Ressource Wasser schafft, welches sich auch zur Treibstoffproduktion im All nutzbar machen lässt. Andererseits könnte der Zugang zu neuen Rohstoffquellen auch innovative Technologien und Industrien auf der Erde beflügeln, indem er die Verfügbarkeit von seltenen und wertvollen Materialien erhöht, die in vielen modernen Anwendungen unverzichtbar sind. Schon heute fürchtet die Industrie die Knappheit seltener Erden, sei es durch das natürlich begrenzte Vorkommen der Ressourcen oder Exportbeschränkungen.

Ein fertiges Konzept für den Rohstoffabbau im All existiert noch nicht, allerdings schreitet die Forschung an der technischen Machbarkeit des Space-Mining fort. Ein Bergbauprojekt des chinesischen Start-ups Origin Space hat mit den Satelliten Yangwang-1 und NEO-1 bereits erste Schritte in den Weltraum unternommen. Während Yangwang-1 darauf ausgelegt ist, Asteroiden für den Bergbau zu identifizieren, soll NEO-1 Technologien zum Einfangen und Abbau von Asteroiden erproben.

Zwar steckt der Asteroidenbergbau noch in seinen Kinderschuhen, allerdings lassen technische Fortschritte der letzten Jahre, die Kommerzialisierung des Weltraumfluges und immer mehr Gelder für die private Weltraumforschung erahnen, dass die Grenze zwischen Science-Fiction und Wirklichkeit zunehmend verschwimmt.

Rechtliche Grundlagen: Ein Rahmen für den Asteroidenbergbau?

Der Asteroidenbergbau steht nicht nur vor technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, sondern auch vor rechtlichen Fragen. Viele Unternehmen halten die Schaffung eines gesetzlichen Rahmens für unumgänglich, damit Rechtssicherheit für ihre Staaten und sie geschaffen wird. Der Weltraumvertrag (Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper) von 1967 wurde von fast allen Staaten der Welt ratifiziert und bildet die Grundlage für das Weltraumrecht. Dieser spricht jedoch nur allgemein von einer gleichberechtigten Erforschung und Nutzung des Weltraums, sodass sich daraus keine konkrete Regelung für den außerirdischen Bergbau ableiten lässt.

Erste Forderungen, den Weltraumvertrag von 1967 abzuändern, um Eigentums- und Nutzungsrechte auf dem Mond explizit zu ermöglichen, wurden in den USA bereits 2013 laut. In den letzten Jahren haben einige Länder die Notwendigkeit der Anpassung des bestehenden Rechtsrahmens gesehen und nationale Weltraumgesetze erlassen. Bereits über 20 Länder sind in diesem Bereich legislativ tätig geworden, Gesetze, speziell für den Weltraumbergbau, haben unter anderem die USA und Luxemburg. Der US-amerikanische Space Act von 2015 regelt den Asteroidenbergbau und spricht privaten Unternehmen das Recht zu, Weltraumressourcen zu nutzen. Das luxemburgische Weltraumressourcengesetz ermöglicht den Abbau extraterrestrischer Ressourcen in gleicher Weise. 2024 schufen die beiden Staaten im Rahmen eines Abkommens sogar einen rechtlichen Rahmen für gemeinsame Projekte, um ihre Zusammenarbeit zu stärken und die Erforschung und Nutzung von Weltraumressourcen zu fördern.

Auch in anderen Regionen, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Japan, befasste man sich bereits mit einem rechtlichen Rahmen für den Abbau von Weltraumressourcen. Nachdem der Bundesverband der Deutschen Industrie im Jahr 2018 ein Weltraumgesetz forderte, veröffentlichte die Bundesregierung im September 2024 ein Eckpunktepapier, das die Leitplanken für ein zukünftiges nationales Weltraumgesetz (WRG) bilden soll. Aussagen zum Weltraumbergbau enthält das Papier nicht. Dies gilt grundsätzlich auch für den Entwurf für einen EU Space Act, den die EU-Kommission am 25. Juni 2025 vorgelegt hat. Zwar sollen ab 2030 zahlreiche Weltraumaktivitäten einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen (Art. 6 ff. EU Space Act-E), womit erstmalig die Erteilung von Genehmigungen durch mitgliedstaatliche Behörden für diese Aktivitäten in der gesamten EU rechtlich vereinheitlicht wird. Allerdings sind davon vor allem Betrieb und Kontrolle von Weltraumobjekten, Startdiensten, Weltraumgegenständen und Weltraummüll erfasst (Art. 5 Abs. 13 EU Space Act-E) – nicht aber Aktivitäten rund um den Weltraumbergbau. Es wird deshalb davon auszugehen sein, dass der EU Space Act für diesen Teilbereich nicht abschließend sein soll und den Mitgliedstaaten weiterhin ihren Regelungsspielraum belässt. Nach jetzigem Stand dürften deshalb mitgliedstaatliche Gesetze zum Weltraumbergbau auch trotz EU Space Act möglich und anwendbar sein.

Space Mining und Völkerrecht

Während einige Staaten den Abbau von Ressourcen für vertretbar halten, äußern andere völkerrechtliche Bedenken. Im Mittelpunkt des Spannungsfeldes steht der Weltraumvertrag von 1967. Durch das Erstarken zu Völkergewohnheitsrecht setzt der Weltraumvertrag, welcher als „Magna Charta des Weltraumrechts“ bezeichnet wird, für alle Staaten, auch solche die nicht Vertragspartei geworden sind, die Grundlagen für die Nutzung des Weltraums. Insbesondere Art. II, welcher die nationale Aneignung des Weltraums verbietet, wird als Hindernis für das Space-Mining angesehen. Kritiker argumentieren, dass der Vertrag auch die private Aneignung von Ressourcen im Weltraum verbietet, da er keine explizite Ausnahme für private Akteure vorsieht. Seinem Sinn und Zweck nach solle der Vertrag den freien Zugang zum Weltraum gewährleisten. Da irrelevant sei, wer den freien Zugang behindere, müssten auch Privatpersonen vom Anwendungsbereich umfasst sein.

Demgegenüber stehen Staaten wie die USA und Luxemburg, die den Abbau von Ressourcen im Einklang mit dem Völkerrecht für vertretbar halten. Sie berufen sich auf Art. I Abs. 2 des Weltraumvertrags, der die Freiheit der Erforschung und Nutzung des Weltraums für alle Staaten garantiert. Befürworter des Space-Mining argumentieren, dass dieser Vertrag auch die kommerzielle Nutzung von Ressourcen im Weltraum umfasst, da die Erforschung und Nutzung nicht auf wissenschaftliche oder militärische Zwecke beschränkt ist. Entsprechend der durch den StIGH im Lotus-Fall (1927) begründeten Regel des Völkerrechts, sei daher „alles erlaubt, was nicht verboten ist“. Im Rahmen dieser Grundsatzentscheidung beschäftigte sich der Gerichtshof mit der Souveränität von Staaten und stellte das sogenannte Lotus-Prinzip als Regelungsmechanik des Völkerrechts heraus. Teilweise verweisen Verfechter des Weltraumbergbaus schlicht auf fehlende Regelungen: Der Weltraumvertrag treffe nur Aussagen über die außerirdischen Körper im Ganzen, während die Frage der Nutzung von Bodenschätzen nicht geregelt sei.

Die Notwendigkeit internationaler Regelungen für das Space-Mining wird von beiden Seiten anerkannt. Der Mondvertrag von 1979, der von nur 18 Staaten ratifiziert wurde und praktisch ohne Bedeutung geblieben ist, sieht vor, dass Weltraumressourcen nicht dem Staatseigentum oder dem Eigentum Privater unterliegen können. Die Entwicklung derartiger Regelungen im Rahmen einer im Mondvertrag angedachten internationalen Ordnung würde den Konflikt zugunsten der Kritiker des Asteroidenbergbaus beenden. Ein Beispiel für eine erfolgreiche internationale Regelung ist das UN-Seerechtsübereinkommen von 1982, das für den Ressourcenabbau auf dem Meeresboden ein internationales Regime etabliert hat. Kein Staat darf sich demnach Teile des Meeresbodens oder seiner Ressourcen aneignen, die Zuteilung von Nutzungsrechten erfolgt zentral gesteuert über die Internationale Meeresbodenbehörde mit Sitz in Kingston, Jamaika. Eine ähnliche Lösung für den Weltraum könnte den Weg für eine nachhaltige und konfliktfreie Nutzung der Weltraumressourcen ebnen.

Für private Akteure, die eine Betätigung im Weltraumbergbau anstreben, ist Art. VI des Weltraumvertrags von Bedeutung. Hiernach sind Staaten für die Tätigkeiten ihrer nichtstaatlichen Stellen verantwortlich und müssen sicherstellen, dass diese im Einklang mit dem Völkerrecht handeln. Länder, die den Abbau von Ressourcen im Weltraum zulassen, müssen auch die Einhaltung der völkerrechtlichen Regeln durch die beteiligten Unternehmen überwachen und gewährleisten. Hierdurch soll eine von Staatsverantwortung losgelöste Weltraumaktivität verhindert werden.

Die 2016 gegründete Haager Arbeitsgruppe Hague International Space Resources Governance (HISRG) hat bereits im November 2019 Vorschläge für internationale Regelungen des Space-Mining erarbeitet. Sie besteht aus Akteuren der „space resource activities“, repräsentiert Industrie, Staaten, internationale Organisationen, Wissenschaft sowie NGO´s und wird von einem Konsortium geleitet, welches mit der Universität Leiden verpartnert ist. Die vorgeschlagenen Textbausteine für ein Rahmenwerk umfassen die Vergabe von Prioritätsrechten für die Suche und den Abbau von Ressourcen im Weltraum durch einen internationalen Registrar. Eine solche Regelung könnte sicherstellen, dass der Abbau von Ressourcen im Weltraum in einer Weise erfolgt, die sowohl die Interessen der Staaten als auch die der privaten Unternehmen berücksichtigt.

Kurs halten im Space Mining: Unternehmen sollten rechtliche Entwicklung verfolgen

Insgesamt erfordert das Space-Mining in völkerrechtlicher Hinsicht eine sorgfältige Abwägung der bestehenden Verträge und Regelungen. Die Auffassung, nach welcher kein umfassendes und ausdrückliches Verbot existiert, Privaten den Abbau von Weltraumressourcen zu gestatten, solange für jedermann die Einhaltung von Art. II des Weltraumvertrags durch den jederzeitigen Zutritt zum gesamten Weltraum gesichert ist, scheint zunehmend an Boden zu gewinnen. Eine kooperative Lösung, die die Interessen aller Staaten berücksichtigt, könnte den Weg für eine zukünftige Nutzung der Weltraumressourcen ebnen, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch vertretbar ist. Experten sind sich einig, dass die Entwicklung internationaler Regelungen für das Space-Mining ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist. Im Vergleich zum letzten völkerrechtlichen Vertrag von 1979 dürfte allerdings ein internationaler Konsens aufgrund der gestiegenen Zahl an Akteuren deutlich schwieriger zu erreichen sein.

Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zu CMS Space Law fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert. Den Auftakt zur Blog-Serie hat der Einführungsbeitrag gemacht, weitere Beiträge wie zum EU Space Act folgen.

Darüber hinaus finden Sie weitere Hinweise auf unserer Insight-Seite „NewSpace und Space Law“.