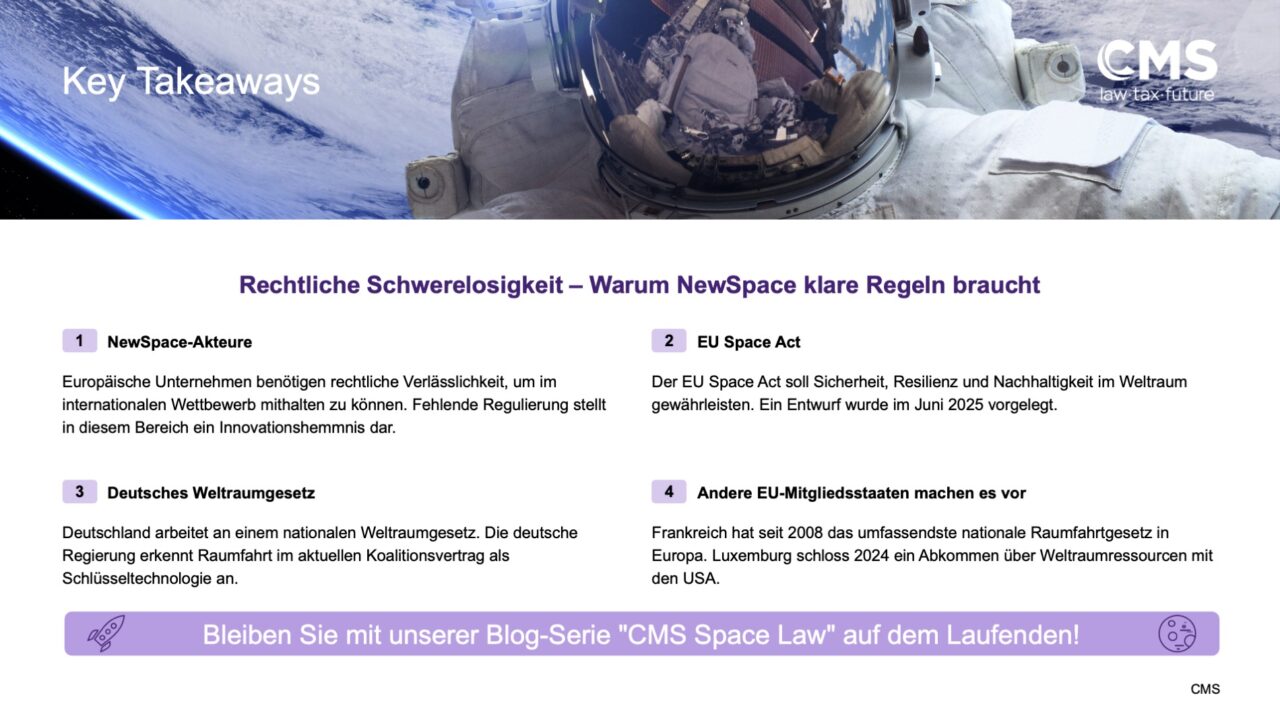

Klare EU-weite Regelungen und nationale Gesetze sind notwendig, um NewSpace-Innovationen zu fördern. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Die Weltraumwirtschaft boomt. Immer mehr Akteure drängen auf den Markt, immer größere Summen werden investiert – das finanzielle Potenzial scheint grenzenlos. Und mit ihm auch die Hoffnungen: Raumfahrttechnologien gelten als Schlüssel, um globale Herausforderungen wie Kommunikation, den Klimawandel oder eine nachhaltige Energiewende zu bewältigen.

Umso paradoxer erscheint es, dass ausgerechnet in diesem hochinnovativen Bereich der rechtliche Rahmen weitgehend fehlt. Während in der EU fast jeder weltliche Schritt eines Unternehmens gesetzlich geregelt ist, herrscht im All oft rechtliche Unsicherheit. Zwar gibt es mit dem Weltraumvertrag von 1967 ein völkerrechtliches Grundgerüst, doch dieses stammt aus einer Zeit, in der die Raumfahrt ausschließlich staatlich organisiert war, und regelt vor allem zwischenstaatliche Prinzipien wie das Verbot der Aneignung des Weltraums oder die Pflicht zur friedlichen Nutzung. Für heutige nicht-staatliche NewSpace-Akteure, die konkrete Investitions- und Betriebsentscheidungen treffen müssen, bietet er daher keinen rechtlichen Rahmen. Zudem wurde die Umsetzung der sich aus den völkerrechtlichen Verträgen bspw. ergebenden Haftungsfragen in Deutschland seit jeher stiefmütterlich behandelt. Das hat Folgen, denn für Start-ups und Unternehmen bedeutet das Risiko: Wer nicht weiß, woran er rechtlich ist, zögert bei der Umsetzung. Das Ergebnis ist Innovationshemmung.

EU-Rechtsrahmen für den Weltraum in den Startlöchern

Dieses Problem ist keineswegs neu. Die EU hat bereits vor ein paar Jahren angekündigt, einen EU Space Act vorlegen zu wollen. Das Gesetz soll unter anderem die Sicherheit von Weltraumaktivitäten, Nachhaltigkeit sowie physische und digitale Gefahren regeln. Ursprünglich war der Startschuss für 2024 geplant. Nachdem sich der Prozess verzögert hat, ist der Entwurf der Kommission nun seit dem 25. Juni 2025 verfügbar. Klar ist: EU-weite Regelungen sind nicht nur wünschenswert, sondern dringend notwendig. Zwar ist der EU Space Act als unmittelbare in den Mitgliedsstaaten geltende Verordnung ausgestaltet; es handelt sich jedoch in vielen Punkten um ein Rahmenwerk. Mithin sind weiterhin die nationalen Gesetzgeber gefragt, innerhalb dieses Rahmens eigene gesetzliche Grundlagen zu schaffen oder bestehende auszubauen. Insbesondere Haftungsfragen und Zulassungsverfahren fallen in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Gesetzgeber. Der EU Space Act stellt insoweit hoffentlich einen Impuls für die Mitgliedsstaaten dar, aktiv zu werden. Hierzulande waren vorherige Regierungen bereits vor der Veröffentlichung des Entwurfs des EU Space Act aktiv, auch in den Koalitionsvertrag 2025 von CDU/CSU und SPD hat das Thema Einzug gehalten.

Deutsche Raumfahrtpolitik: Koalitionsvertrag verspricht Bewegung

In Deutschland stand 2024 ein erster Entwurf für ein nationales Weltraumgesetz (WRG) zur Diskussion. Was als Fortschritt gedacht war, stieß auf breite Ablehnung. Laut einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) lehnten 70 % der befragten Start-ups den Entwurf ab. Die Kritik war deutlich: Zu viel Bürokratie, zu weitreichende Eingriffsrechte für die Bundeswehr – insbesondere in Krisensituationen – und die Aussicht auf eine neue Behörde, die zusätzliche Kosten verursacht und das ohnehin begrenzte Raumfahrtbudget weiter belasten würde. Umgekehrt wurde auch das Fehlen verbindlicher Vorgaben kritisiert, da es für viele Fragen an einem verlässlichen Rahmen fehlt.

Inzwischen hat sich die politische Lage in Deutschland grundlegend verändert. Nach dem Ende der Ampelkoalition im Dezember 2024 wurde der Gesetzentwurf ad acta gelegt. Die Thematik bleibt jedoch relevant, sodass die neue Bundesregierung das Thema in ihrem Koalitionsvertrag vom April 2025 ausdrücklich aufgreift. Raumfahrt wird darin als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie anerkannt, die gestärkt werden soll. Verfolgt wird dabei das klare Ziel, Deutschland als führende Raumfahrtnation zu etablieren. Zu den konkreten Vorhaben zählen unter anderem eine Startplattform in der Nordsee sowie der Ausbau des ESA-Mondkontrollzentrums in Bayern. Auch die sicherheitspolitische Bedeutung des Weltraums wird betont. Ob und wie diese ehrgeizigen Pläne umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Ein Blick über die Landesgrenzen zeigt: Andere Länder sind bereits weiter.

Nationale Raumfahrtgesetze in Europa: Frankreich und Luxemburg als Vorreiter

Frankreich verfügt mit dem French Space Operations Act (FSOA) seit 2008 über das umfassendste nationale Raumfahrtgesetz in Europa. Der FSOA legt besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen durch Weltraummüll und nachhaltige Nutzung und schafft damit einen klaren, verlässlichen Rechtsrahmen, insbesondere für private Akteure der NewSpace-Szene. Auch Spanien und Polen arbeiten derzeit an nationalen Regelungen.

Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch Luxemburg, das 2024 ein Abkommen über Weltraumressourcen mit den USA schloss. Dieses regelt über eine Laufzeit von zehn Jahren die Erforschung und den Abbau von Ressourcen im All. Ziel ist es, gemeinsame Projekte zu erleichtern und den Austausch von Daten, Technologien und Bildungsinitiativen zu fördern. Luxemburg war bereits 2017 das erste und bislang einzige europäische Land, das den Abbau von Weltraumressourcen gesetzlich regelt. Ein strategischer Schritt, denn diese Rohstoffe sind in Zukunft heiß begehrt: Metalle aus der Platingruppe wie Platin, Rhodium oder Iridium sind essenziell für Elektronik, Medizintechnik und erneuerbare Energien. Mehr zu dem Thema erfahren Sie in unserem Blog: Space-Mining: Völkerrechtsbruch (All-) Inclusive?.

Fazit: Politische Weichenstellung für Weltraum und NewSpace Economy steht bevor

Ein Blick auf den ganzen europäischen Kontinent zeigt: Während einzelne Länder vorangehen, hängen andere hinterher. Für Deutschland und die EU bedeutet das: Der nächste logische Schritt ist von politischer und gesetzgeberischer Natur.

Der im Entwurf vorliegende EU Space Act und nationale Gesetze wie das deutsche Weltraumgesetz müssen nicht nur ambitioniert und innovationsfreundlich gedacht, sondern auch praxistauglich ausgestaltet werden. Wenn Europa im internationalen Wettbewerb nicht den Anschluss verlieren will, braucht es rechtliche Verlässlichkeit. Die kommenden Monate werden zeigen, ob aus den Ankündigungen konkrete Gesetzesentwürfe werden und wie ihre Umsetzung ablaufen wird.

Wir informieren Sie in unserer Blog-Serie zu CMS Space Law fortlaufend mit aktuellen Beiträgen zu diesem Thema. Sie können diese Blog-Serie über den RSS-Feed abonnieren und werden von uns über neue Beiträge informiert. Den Auftakt zur Blog-Serie hat der Einführungsbeitrag gemacht, weitere Beiträge wie zum EU Space Act folgen.

Darüber hinaus finden Sie weitere Hinweise auf unserer Insight-Seite „NewSpace und Space Law“.

Hören Sie zudem unseren Podcast zum Weltraumrecht. In den einzelnen Folgen behandeln wir verschiedene relevante Aspekte des Space Law, darunter: