In einem aktuellen Urteil klärt der BGH eine der zentralen Fragen bei Streitigkeiten in zweigliedrigen GmbHs.

Die Frage, wie ein Minderheitsgesellschafter* Ansprüche der Gesellschaft gegen seinen Mitgesellschafter oder gegen einen Geschäftsführer aus dessen Lager in der GmbH durchsetzen kann, gehört zu den regelmäßigen Themen, die in der Beratungs- und Prozesspraxis auftauchen. Grund hierfür ist die Vorgabe des Gesetzes, nach der vor einer Klageerhebung wegen bestehender oder vermeintlicher Ersatzansprüche gegen Geschäftsführer und Gesellschafter ein Gesellschafterbeschluss herbeizuführen ist (§ 46 Nr. 8 Alt. 1 GmbHG), der zugleich materielle Anspruchsvoraussetzung ist. Fehlt der Beschluss, ist die Klage grundsätzlich unbegründet und abzuweisen.

Trotz der Häufigkeit der Konstellation zweigliedriger Gesellschaften, sind hierzu bis heute grundlegende Fragen in Rechtswissenschaft und Praxis umstritten. Der BGH hat die Entscheidung vom 5. November 2024 (II ZR 85/23) dazu genutzt, die zentrale Frage nach der Notwendigkeit einer vorausgehenden Beschlussfassung in der zweigliedrigen GmbH zu entscheiden. Zugleich hat er seine durch Urteil vom 25. Januar 2022 (BGH II ZR 50/20) begründete Rechtsprechung zum Ausschluss der Gesellschafterklage (actio pro socio) gegenüber Fremdgeschäftsführern bekräftigt und den Grundsatz der Subsidiarität der Gesellschafterklage noch stärker verankert.

Schadensersatzklage wegen überhöhten konzerninternen Kaufpreiszahlung gegen Geschäftsführer

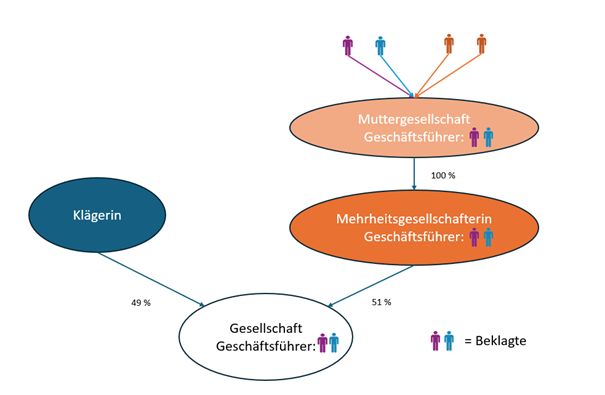

Gegenstand des Verfahrens war die Gesellschafterklage des Minderheitsgesellschafters einer GmbH, der an dieser mit einem Kapital- und Stimmenanteil von 49% beteiligt war. Die Klage richtete sich auf Schadensersatz gegen die beiden Geschäftsführer der GmbH wegen einer überhöhten konzerninternen Kaufpreiszahlung für Geschäftsanteile an einer anderen Gesellschaft sowie Vertriebs- und Vermarktungsrechte in Höhe von rund EUR 22,5 Mio. Die beklagten Geschäftsführer waren ihrerseits alleinige Geschäftsführer der 51%igen Mehrheitsgesellschafterin, ebenfalls eine deutsche GmbH. An dieser Mehrheitsgesellschafterin wiederum beteiligt war zu 100% eine österreichische GmbH, als deren Geschäftsführer ebenfalls die Beklagten fungierten. Beide Beklagten hielten außerdem als Gesellschafter Anteile an der österreichischen GmbH.

Schematisch sah die Beteiligung also wie folgt aus:

Dem mitgeteilten Sachverhalt zu entnehmen ist, dass der Minderheitsgesellschafter vor Klageerhebung eine Abstimmung gemäß § 46 Nr. 8 BGB gefordert hatte und diese unter Protest des Mehrheitsgesellschafters im Umlaufverfahren durchgeführt wurde. Darin stimmte der Minderheitsgesellschafter für, der Mehrheitsgesellschafter gegen die Klageerhebung. Eine Beschlussfeststellung fand „angesichts der unklaren Rechtslage“ nicht statt.

Der Minderheitsgesellschafter erhob sodann mangels Klageerhebung durch die Gesellschaft Schadensersatzklage gegen die beiden Geschäftsführer im Wege der actio pro socio, klagte also im eigenen Namen auf Zahlung an die Gesellschaft.

Das Landgericht erachtete die Klage als zulässig. Das zuständige Oberlandesgericht Saarbrücken wies auf Berufung der Beklagten die Klage als unzulässig ab. Dem folgt auch der BGH, der die Revision gegen das Urteil des OLG zurückweist.

Subsidiarität der actio pro socio

Tragende Säule der Urteilsbegründung ist die Subsidiarität der actio pro socio. So sei eine Gesellschafterklage nur zulässig, wenn ein Tätigwerden der ansonsten zuständigen Gesellschaftsorgane, d.h. der Geschäftsführung oder Gesellschafterversammlung ausgeschlossen sei. Insoweit gebe es einen Vorrang der inneren Zuständigkeitsordnung. Der Vorrang entfalle nur, wenn eine Klage der Gesellschaft

- undurchführbar,

- durch den Schädiger selbst vereitelt oder

- infolge der Machtverhältnisse in der Gesellschaft so erschwert ist, dass es für den betroffenen Gesellschafter ein unzumutbarer Umweg wäre, müsste er die Gesellschaft erst zu einer Haftungsklage zwingen.

Nach Ansicht des Senats ändert auch der durch das MoPeG eingeführte neue § 715b Abs. 1 S. 2 BGB nichts an dieser Subsidiarität. Im Gegenteil werde in der genannten Norm die Subsidiarität der Gesellschafterklage dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die in der Norm festgehaltene Prozessführungsbefugnis an das pflichtwidrige Unterlassen des für die Geltendmachung zuständigen Organs knüpfe.

Zulässigkeit der actio pro socio bei Klagen gegen mittelbare Gesellschafter weiter offen

Die im juristischen Schrifttum vertretene Auffassung, dass der Grundsatz des Ausschlusses der Gesellschafterklage bei Inanspruchnahme von Fremdgeschäftsführern (so der BGH in seinem Urteil v. 25. Januar 2022 – II ZR 50/20)nicht greift, wenn diese mittelbar beteiligt sind, , lässt das Gericht offen. Gemeint wären dabei Konstellationen wie im vorliegenden Fall, wo die Geschäftsführer einer Gesellschaft über ihre Beteiligungen an anderen Gesellschaften wesentlichen Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft nehmen können, ohne unmittelbar beteiligt zu sein. Jedenfalls greift auch in derartigen Konstellationen nach Ansicht des II. Zivilsenats der Grundsatz der Subsidiarität der Gesellschafterklage, so dass die Frage der Gleichstellung von unmittelbaren und mittelbaren Gesellschaftern nicht entschieden werden müsse.

Prozessvertretung der Gesellschaft durch den allein stimmberechtigten Minderheitsgesellschafter

Eine der von ihm dargestellten Ausnahmekonstellationen, in denen der Vorrang der inneren Zuständigkeitsordnung entfällt, sieht der BGH im vorliegenden Fall nicht als gegeben. Ungeachtet des Abstimmungsergebnisses im Vorfeld habe der Minderheitsgesellschafter die Möglichkeit gehabt, die Vertretung der Gesellschaft selbst zu übernehmen oder einen Prozessvertreter zu bestellen. So erübrige sich in der zweigliedrigen GmbH ein Geltendmachungsbeschluss nach § 46 Nr. 8 GmbH, wenn der andere Gesellschafter einem Stimmrechtsausschluss gemäß § 47 Abs. 4 GmbHG unterliege, da die Beschlussfassung hier eine überflüssige Formalität darstelle.

Diese Auffassung des BGH ist nicht grundlegend neu. Allerdings schafft das Gericht Rechtsklarheit, da durch einen großen Teil der Kommentarliteratur die gegenteilige Auffassung vertreten wird, also weiterhin ein vorangehender Beschluss zur Geltendmachung gefordert wird.

Gestützt auf das Urteil des BGH kann in der zweigliedrigen GmbH zukünftig also der Minderheitsgesellschafter gegen den Mehrheitsgesellschafter oder dessen gesetzliche Vertreter unmittelbar als Vertreter der Gesellschaft klagen, wenn diese in der Gesellschafterversammlung bei der Beschlussfassung einem Stimmverbot gemäß § 47 Abs. 4 GmbHG unterliegen. Die Kosten der Klage trägt dann die Gesellschaft unmittelbar. Sollte sich allerdings im Nachhinein herausstellen, dass der Gesellschafter wegen Fehlens eines Stimmverbots des anderen Gesellschafters nicht befugt war, im Namen der Gesellschaft zu klagen oder die Klage materiell unbegründet ist, riskiert der Minderheitsgesellschafter seinerseits einen etwaigen Schadensersatzanspruch der Gesellschaft.

Verbot des „Richtens in eigener Sache“

Einem Stimmverbot unterliegt ein Mehrheitsgesellschafter nicht nur dann, wenn gemäß § 47 Abs. 4 Satz 2 Fall 2 GmbHG ein Anspruch gegen ihn persönlich geltend gemacht werden soll, sondern auch dann, wenn seine gesetzlichen Vertreter betroffen sind. Dies war vorliegend aufgrund der Personenidentität in den Geschäftsführungen von Gesellschaft und Mehrheitsgesellschafterin der Fall. Ein Stimmverbot folgert der BGH in einer solchen Konstellation wie auch in früheren Entscheidungen aus dem Schutzzweck des Stimmverbots, aus dem sich der Grundsatz des Verbots des „Richtens in eigener Sache“ ableiten lasse. Ob die Beklagten des Weiteren wegen ihrer mittelbaren Beteiligung an der Mehrheitsgesellschafterin und einem damit verbundenen möglichen Einfluss einem Stimmrechtsverbot unterlagen, lässt das Gericht hingegen mangels hinreichender Aufklärung der Beteiligungsverhältnisse offen.

Vereinfachung der Klage in der zweigliedrigen GmbH…

Mit dem vorliegenden Urteil hat der BGH die Klage gegen den Mitgesellschafter oder dessen gesetzliche Vertreter in der zweigliedrigen GmbH wesentlich vereinfacht. Fest steht nun, dass ein Gesellschafterbeschluss als „überflüssige Formalität“ dann nicht eingeholt werden muss, wenn der andere Gesellschafter bei der Entscheidung einem Stimmverbot unterliegt. Die Klage kann also bei direkter Klage nicht wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung abgewiesen werden, wenn ein Beschluss gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG fehlt.

Zugleich betont der BGH nochmals die Subsidiarität der actio pro socio. Bisher in zweigliedrigen Gesellschaften zugelassene Gesellschafterklagen, die der BGH am Ende seiner Entscheidung auflistet, sieht er als Ausnahmen, die nur durch die besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalles gerechtfertigt waren.

Bemerkenswert ist zuletzt die Bezugnahme der Urteilsbegründung auf § 715b BGB, der durch das MoPeG am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist und erstmals die actio pro socio im Personengesellschaftsrecht ausdrücklich verankert. Durch diese Regelung sieht der BGH den Grundsatz der Subsidiarität auch für die GmbH bestätigt. Die Begründung ist hier allerdings denkbar knapp. Dies ist umso bemerkenswerter als dieser Klausel im juristischen Schrifttum teils die genau gegenteilige Bedeutung beigemessen wird, wonach die Neuregelung eher einen weitergehenden Anwendungsbereich der actio pro socio bei Klagen gegen Dritte ermöglichen soll. Da der BGH hier recht apodiktisch bleibt, wird die Entscheidung vom 5. November 2024 sicherlich auch für weitere Diskussionen in der Fachwelt sorgen.

* Gemeint sind Personen jeder Geschlechtsidentität. Um der leichteren Lesbarkeit willen wird im Beitrag die grammatikalisch männliche Form verwendet.